当科技能精准丈量、剥离甚至交易人类最私密的记忆,我们将以何定义自己的存在?科幻短片《怀旧者》以其冷峻而深邃的笔触,引领我们步入这样一个令人窒息的未来图景。它并非展示炫目的星际穿越或激烈的机械战争,而是将镜头聚焦于一个看似平凡的老人老秦,以及那台散发着幽蓝光泽的神秘机器,不动声色地撕开了科技进步温情面纱下,人性在记忆与遗忘间挣扎的深刻伤痕。

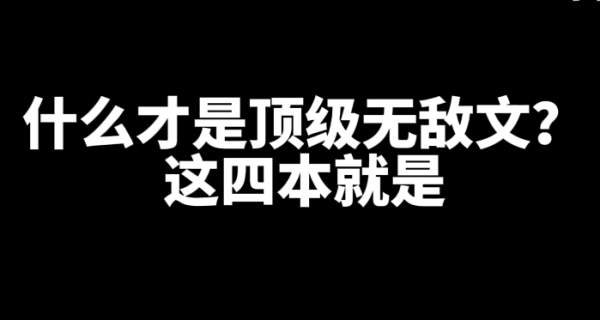

![图片[1]-记忆迷宫《怀旧者》中的生命与遗忘之重-乐忧记](https://www.52lexianaa.com/wp-content/uploads/2025/08/1-26-600x383.jpg)

商业包装下的残酷交易:记忆机器的双重性

《怀旧者》塑造的世界里,先进技术以最“人性化”的服务姿态出现。那台被精心设计的记忆机器,无疑是科技力量的集中体现。它承诺“无痛剥离”,操作界面简洁优雅,甚至为顾客准备了舒适的座椅和温馨的“告别仪式”——一杯象征性的饮品。这一切都包裹在精致的商业流程中,暗示着这种记忆服务已被社会广泛接受,成为一种可消费的商品。然而,这层温情脉脉的糖衣之下,掩藏的是冰冷彻骨的残酷内核。机器的精密运转,恰恰是为了系统性地剥夺人类之所以为人的核心要素——那些承载着情感、身份与生命意义的独特记忆。服务的便捷性,正是对记忆本质神圣性的一种无情消解,将最深切的生命体验降格为流水线上的可删除数据。客户被引导着相信,遗忘是一种解脱,殊不知这“服务”本身,正是对灵魂的精准切割。

怀旧者的双重身份:受害者与反抗者

主角老秦,这位步履蹒跚、沉默寡言的老者,是“怀旧者”最核心的矛盾载体。他表面上是记忆剥离服务的资深“客户”,一次次平静地走进实验室,仿佛在进行某种例行维护。他的身体成为记忆交易的活体通道,那些被剥离、清洗、贩卖的记忆,正是通过他这台“旧机器”进行最后的处理。他既是这套冰冷系统的运转部件,是其“熟练工”,更是其最深刻的受害者。每一次操作,都在磨损他自身残存的人性。然而,影片的精妙之处在于揭示了老秦的另一重身份——一个执着的反抗者与守护者。驱动他一次次忍受痛苦、返回机器的真正动力,并非金钱或麻木的习惯,而是深埋心底、永不磨灭的对亡女的思念。他甘愿成为记忆的载体,甘愿承受机器的侵蚀,只为在数据的洪流中寻找、收集与女儿相关的记忆碎片,哪怕是他人记忆中女儿模糊的影像。这份源于父爱的执念,是影片中最强烈的人性光辉,是他在冰冷科技逻辑下的自我救赎和对遗忘法则的悲壮抗争。他守护的,不仅是女儿的记忆,更是自己作为父亲、作为人的最后尊严。当最后他面临抉择——是任由机器抹去自己脑海中女儿的唯一清晰影像以换取“解脱”,还是保留这锥心之痛的真实记忆——他本能地挣扎与抗拒,正是对其工具化身份最有力的反叛。

科技与记忆的永恒悖论:我们是谁?

《怀旧者》通过这个看似简单的故事,直指一个深刻的哲学命题:当记忆可以被随意提取、删除、甚至买卖,人的身份认同、情感联结乃至存在的根基将建立在什么之上?影片描绘的未来,看似解决了情感痛苦的困扰(“让回忆不再伤害你”),实则制造了更可怕的精神真空。那些被剥离的“痛苦”记忆,往往与爱、失去、遗憾等至关重要的生命体验紧密交织。失去了它们,人便失去了情感的历史坐标,沦为没有过去、情感淡漠的空壳。老秦对亡女记忆的执着追寻,以及他最终面对自己唯一清晰记忆时的恐惧与不舍,强有力地证明了记忆(哪怕是痛苦的)对于构成“自我”不可或缺的价值。科技在此展现其悖论式的双刃:它既能创造(收集、重现记忆),也能毁灭(剥离、清洗记忆)。《怀旧者》正是对这种毁灭性力量的一次深刻预警。它提醒我们,科技发展的终极目的应是服务于人、丰富人性,而非简化、量化甚至最终消解人性中最复杂、最珍贵的情感核心——记忆。

尾声

《怀旧者》的震撼力,在于它未诉诸宏大叙事,而是通过一个老人的孤独背影和一台幽蓝的机器,编织了一个关于爱与失去、记忆与身份、科技与人性的微型寓言。老秦的最终选择——保留那份带着剧痛的清晰记忆——是对遗忘技术的无声控诉,更是对人之为人的尊严的一次悲怆捍卫。他走出实验室的背影,比任何言语都更深刻地宣告:纵使记忆如沙,握之愈紧,流逝愈快,甚至带来持续的痛楚,但它所承载的情感重量与生命印记,永远不能被机器冰冷的代码所替代或抹杀。在科技狂飙突进的时代,这部短片如一口警钟长鸣:真正的“怀旧”,不仅是对过去的眷恋,更是对当下存在的珍视,对未来人性不被技术异化的深切守护。当记忆沦为一门生意,怀旧者便成了最后的守墓人,在遗忘的洪流中,孤独地打捞着属于人类的、不可复制的灵魂碎片。

暂无评论内容