当银幕上城市化为废墟、文明秩序轰然崩塌,末日灾难片以其震撼的视听冲击和深刻的哲学命题,持续吸引着全球观众。《末日》作为这一类型片的显著代表,其魅力远不止于天崩地裂的特效奇观,更在于它对极端环境下人性本质的纵深挖掘和对人类命运的终极思考。

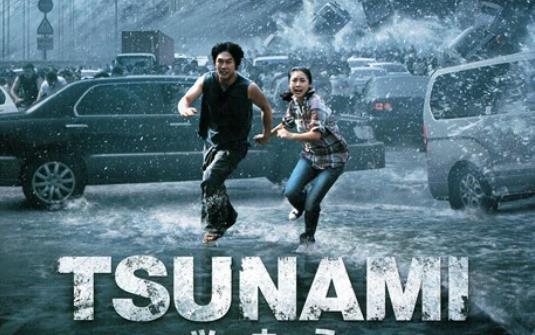

![图片[1]-灾难电影《末日》的叙事核心与人性的思考-乐忧记](https://www.52lexianaa.com/wp-content/uploads/2025/08/1-12-600x332.jpg)

一、 灾难设定:末日图景的多样化投射

末日灾难片的叙事根基在于其灾难设定。《末日》及其同类影片通常构建出几种经典模式:突如其来的自然灾变(如陨石撞击、超级地震、气候剧变)、源于未知领域的外星侵袭、毁灭性的生化危机(病毒泄露、丧尸横行),或是人类科技失控引发的智能灾难。这些设定并非凭空想象,它们往往根植于人类对现实世界最深层的恐惧——对未知力量的无力感、对科技双刃剑的忧虑以及对生态系统脆弱性的认知。影片通过这些极端情境,将日常生活中潜藏的危机感无限放大,构建出一个既陌生又令人心惊胆战的“他者”时空,迫使观众在安全距离外审视自身文明的基石。

二、 人性迷宫:绝境中的光辉与幽暗

末日灾难片的核心魅力,在于其提供了一个剥离社会伪装的极端实验室,用以观测人性的复杂光谱。《末日》的情节推进总是紧密围绕着个体与群体在生存压力下的抉择与蜕变。

求生本能与道德枷锁: 当生存成为唯一法则,食物、水源、安全庇护所成为稀缺资源时,文明的道德规范面临严峻挑战。影片常常刻画领袖式人物的崛起(如坚韧的科学家、果断的军人、睿智的平民),他们凭借勇气、智慧与利他精神凝聚人心,成为黑暗中指引方向的灯塔。与之形成尖锐对比的,往往是投机者、暴君或极端利己主义者,他们利用混乱攫取权力或资源,将人性中的贪婪与残忍暴露无遗。这种光明与黑暗的并置,迫使观众自问:当一切规则失效,我会成为谁?

脆弱联结与情感韧性: 在宏大灾难背景下,个体间的情感纽带成为最动人的叙事支点。《末日》常常聚焦于家庭关系(如父母为拯救子女的自我牺牲)、同伴情谊(陌生人因共同目标结成生死同盟)或失落的爱情在废墟中重新燃起。这些细腻的情感描写,如同荒漠中的绿洲,为残酷的末日图景注入一丝温暖和希望,凸显了人类情感在维系精神世界、激发求生意志上的强大韧性。正是这些看似脆弱的联结,成为对抗虚无和绝望的堡垒。

三、 视听洪流:沉浸式的末世体验

末日灾难片是电影工业技术水准的集中体现。《末日》通过顶级的CGI特效(如逼真的城市崩塌、滔天巨浪、遮天蔽日的异象)、极具压迫感的音效设计(地震的轰鸣、建筑的碎裂、末日沉寂中的心跳声)以及富有象征意味的视觉风格(昏黄压抑的色调、破败的废墟景观、象征希望的微弱光源),共同营造出令人窒息的沉浸式体验。这种感官冲击不仅是吸引观众的手段,其终极目的更在于将抽象的“末日”概念具象化,使观众得以直观感受文明倾覆的恐怖与人类在浩劫中的渺小,从而强化对影片核心人性议题的共鸣。

四、 社会隐喻:末日镜像中的现实警醒

优秀的末日灾难片绝非单纯的感官刺激,它们如同一面扭曲的镜子,映照着现实社会的深层焦虑与潜在危机。生态忧思体现在对气候变化失控、资源耗尽后果的具象化描绘;科技警示则显露在对人工智能失控、生物技术滥用引发灾难的想象中;社会结构脆弱性则通过灾难瞬间瓦解现有秩序,暴露阶层矛盾、群体冲突来呈现;对人类中心主义的反思则常见于因人类活动(如污染、战争)直接或间接导致的末日设定。观看《末日》,实质是在安全的距离下,进行一次关于文明脆弱性、发展路径选择和社会责任承担的集体思辨。

结语

《末日》这类灾难杰作,其价值不仅在于提供惊心动魄的观影旅程。它们通过构建极端情境的叙事实验室,将人类抛入生存与伦理的悬崖边缘,迫使我们直视内心深处的恐惧与光辉。那些在废墟中挣扎求生的身影,为亲人奋不顾身的牺牲,以及在绝境中依然闪耀的互助与爱,构成了对人性最有力的肯定。而同时暴露的自私、疯狂与秩序崩解,则如同一记响亮的警钟,提醒我们珍视当下文明的纽带,警惕潜在的风险,并思考如何在“末日”降临前,共同守护这颗星球上与彼此共存的光辉人性。每一次观影,既是对毁灭的虚拟体验,也是一次对生存意义与生命价值的深刻唤醒。

暂无评论内容